Curioso destino quello di Emily Dickinson (1830-1886), nata ad Amherst nel Massachussets da una famiglia agiata, autrice di un’opera immensa (circa 1800 poesie di cui solo dodici pubblicate, anonime, in vita) e riconosciuta oggi una voce tra le più alte della poesia di tutti i tempi. Curioso destino quello di Emily Dickinson (1830-1886), nata ad Amherst nel Massachussets da una famiglia agiata, autrice di un’opera immensa (circa 1800 poesie di cui solo dodici pubblicate, anonime, in vita) e riconosciuta oggi una voce tra le più alte della poesia di tutti i tempi.

Considerata eccentrica dalla ristretta comunità dove abitava (si pensi all’America puritana del tempo) chiamata di volta in volta ‘la santa’, ‘la mistica’, ‘la strega’ ma di certo baciata dalla Musa, Emily visse gran parte della sua esistenza in modo appartato e solitario nella sua stanza tracciando una misteriosa e immaginaria circonferenza infuocata tra lei e il mondo per dedicarsi al suo unico vero amore: la poesia. Questo amore diventò in seguito una passione folle, definitiva, da cui ella seppe trarre versi travolgenti, vertiginosi, di suprema eleganza e metafisico stupore che sono ancora oggi oggetto di studio da parte di traduttori e critici.

Le poesie della ‘dama bianca’ (E.D. vestiva quasi sempre di bianco) furono trovate dalla sorella Lavinia dopo la sua morte, poi consegnate agli editori. Ma come accade per molti artisti geniali, più passa il tempo, più si moltiplicano i lettori.

Ben vengano, quindi, quei traduttori che tentano di decifrarne l’unicità, malgrado le difficoltà che tale lavoro richiede.

Uno di questi è Giuseppe Ierolli che ha dedicato nove anni della sua vita con monomaniaca tenacia all’opera della poeta americana, aggiungendo un corposo apparato di note di lettura. Queste note, per la loro limpidezza sono piccoli diamanti di ‘comprensione’ che dischiudono alcuni codici segreti. Alcuni, non certo tutti, come dev’essere in poesia: “[…] ma in fondo al volume” scrive Ierolli nella sua introduzione al libro Vi intreccerò in eteree collane “ ho aggiunto il viottolo delle note, parallelo e secondario, che non vuole certo ‘spiegare’ i versi della Dickinson, ma solo spiegare il perché delle scelte che ho fatto”.

scrive Emily.

[…] “non a caso una delle parole che ricorre più spesso nei suoi versi, talvolta anche non detta, è circumference” dice ancora Giuseppe Ierolli nell’introduzione, “un perimetro circolare che può essere solo percorso, che non indica mai un traguardo. Intorno a questa circonferenza mi sono aggirato per trovare una strada parziale da percorrere, e mi sono reso conto che mi sarei perso se non avessi provato a districarmi tra tutti quei fili apparentemente di uguale spessore, cercando di individuarne alcuni da far emergere per una loro qualche peculiarità, per trovare una strada parziale ma riconoscibile”.

Giuseppe, davanti alla casa di Emily Dickinson a Amherst

Traducendola si può dire che hai avuto una “convivenza” di circa nove anni con E.D. Ti sarai fatto un’idea di lei sia come donna sia come poeta…

Potrei definirla, molto succintamente, una donna-poeta, nel senso che la sua ipersensibilità personale, nei rapporti umani ma anche, ovviamente, nei confronti delle emozioni suscitate dalla natura che la circondava, delle domande che si poneva continuamente, le imponeva la scrittura come una sorta di necessità, un modo per cercare di rispondere a se stessa meglio di quanto potesse fare con la sola riflessione intima; ma questa necessità era anche un modo di comunicare con gli altri, come si vede particolarmente nelle lettere (che corredava spessissimo con i suoi versi), e anche di comunicare con chi sarebbe venuto dopo di lei, visto che in molti punti si legge chiaramente la sua incrollabile fiducia nella sopravvivenza della sua poesia, come dice in due versi di una delle sue poesie più famose (“Questa è la mia lettera al Mondo”): “Il suo Messaggio è affidato / A Mani che non posso vedere -”.

Se dovessi parlare in percentuale, quante di queste poesie ti hanno tolto il sonno per difficoltà di traduzione?

Pochissime. O meglio, per pochissime ho incontrato delle difficoltà di traduzione vere e proprie. Per moltissime, invece, avevo a disposizione molte possibilità, e proprio la scelta tra queste possibilità (questo, sì, mi ha tolto di frequente il sonno) era la parte più bella del lavoro.

Hai tradotto confrontandoti di continuo ad altre precedenti traduzioni o tenendole a distanza per non esserne influenzato?

Ho sempre tenuto sulla scrivania tutte le traduzioni italiane che sono riuscito a procurarmi (e nel corso del tempo le ho consultate praticamente tutte). Non ho mai avuto il timore di esserne influenzato, o meglio, il fatto di subire influenze di questo tipo mi faceva semmai piacere. Molto spesso traducevo in un modo, e poi la letture di altre versioni mi conduceva a scelte diverse dalla mia, ma anche diverse, o addirittura opposte, a quella che in quel momento mi stava “influenzando”. L’ho sempre considerato uno stimolo, un approfondimento, un modo per non fossilizzarmi. Il testo originale era il punto fermo, le traduzioni degli altri erano spunti molto utili per capire il viaggio che le parole fanno da una lingua all’altra, un viaggio che ha un punto di partenza ben definito, ma un punto di arrivo sempre sfumato, ondivago, inafferrabile; e conoscere i punti di arrivo degli altri è senz’altro utile per decidere di volta in volta quale debba essere il proprio.

La solitudine, per non dire la reclusione, divenne ad un certo punto della vita di E.D. assoluta necessità del suo lavoro creativo… Vi sono altre spiegazioni a questo misterioso isolamento?

Direi che spiegazioni concrete e verificabili non ce ne sono. Anche considerare la reclusione come una necessità per il suo lavoro creativo può essere sbagliato, perché è una “reclusione” riferibile più o meno agli ultimi vent’anni della sua vita, quando, almeno secondo le ricostruzioni cronologiche delle due edizioni critiche, aveva già scritto circa i due terzi delle poesie che conosciamo. Naturalmente mi sono chiesto molte volte il perché di una scelta così particolare, ma forse la risposta più giusta è nella famosa frase di Socrate: “So di non sapere”; le ragioni possibili sono tante, ma ci dobbiamo rassegnare a non sapere quella vera. In verità, c’è anche un altro mistero nella vita di E.D., l’identità del destinatario di tre lettere, probabilmente mai spedite, ritrovate tra le sue carte dopo la sua morte. Tutte e tre sono indirizzate a un misterioso “Master” che non è mai stato identificato con certezza; anche in questo caso l’unica certezza è l’incertezza.

La metamorfosi di una persona attraverso la poesia è singolare. Forse desta meraviglia o addirittura paura. Come venne percepito questo fatto alla pubblicazione dell’opera?

La prima antologia, curata da una conoscente molto particolare, Mabel Loomis Tood, che era stata anche amante del fratello, e da Thomas Higginson, un critico letterario con il quale ebbe una corrispondenza ventennale di straordinario interesse, fu pubblicata nel 1890, quattro anni dopo la sua morte. Ebbe subito un notevole successo, tanto che seguirono subito dopo altre due antologie con gli stessi curatori. L’impatto fu subito positivo; anche se i curatori avevano ammorbidito molto le asprezze dei suoi versi (la prima edizione critica basata sui manoscritti è del 1955), la novità fu subito percepita, anche se nelle recensioni coeve si legge una sorta di sconcerto, come se i lettori fossero insieme attratti e respinti da quei versi talvolta rarefatti, talvolta talmente densi da togliere il respiro, sempre pieni di immagini inconsuete, tanto da far pensare a una fantasia praticamente inesauribile.

Quale fu il punto più alto della sua produzione creativa?

Difficile dirlo. Dal punto di vista temporale, gli anni in cui scrisse in modo più intenso (sempre tenendo conto della difficoltà di stabilire una cronologia precisa) sono quelli che vanno dal 1861 al 1865, dei quali ci sono rimaste circa mille poesie (più di metà del totale). Per quanto riguarda la qualità, è sempre altissima; molti hanno cercato di individuare dei periodi di eccellenza, ma io preferisco guardare alle sue poesie come a un discorso ininterrotto, una sorta di lungo poema in cui si affollano temi diversi, riflessioni talvolta contraddittorie, domande che attraversano quasi tutta la sua vita All’inizio dell’introduzione all’antologia ho scritto: «Scegliere tra le quasi milleottocento poesie di Emily Dickinson non è facile per un motivo molto semplice: non esiste una poesia per la quale si possa dire “questa si può tralasciare, non aggiunge nulla a quello che già si può trovare in altre”.»; è il giudizio che ritengo più adeguato.

Di lei si disse che era dolce, buona; oppure perversa, cattiva, sarcastica, pervasa da passioni proibite (se consideriamo l’America puritana di allora) ed anche abitata da voci. Traducendo, si entra nell’intimo di un poeta. E allora chissà quante leggende da sfatare…

Più che da sfatare, direi che sono da prendere con le molle. Il mistero della reclusione, il possibile lesbismo, gli amori veri o presunti, i problemi di nervi, l’amore tardivo per il giudice Lord, per il quale la cognata Susan la accusò di sfacciataggine, sono tutte cose possibili, con probabilità più o meno alte, ma, come sempre quando abbiamo a che fare con personaggi morti da tempo, e sui quali le testimonianze dirette sono scarse o poco attendibili, dobbiamo accontentarci di fare ipotesi e, in definitiva, di leggere quello che hanno scritto, per cercare di capirli nell’intimo più che nelle manifestazioni esteriori.

Nove anni di lavoro attorno a un poeta. Può capitare che il traduttore provi momenti di vuoto o di noia, di fronte a un lavoro che pare non finire mai?

Posso dire che a me non è mai capitato, anzi mi è capitato il contrario. Talvolta non vedevo l’ora di trovare il tempo per rimettermi a tradurre, per risolvere problemi che mi ronzavano in testa, per stupirmi della ricchezza delle parole che avevo di fronte. Ma c’è da dire che io traducevo per mio diletto, senza nessuna costrizione temporale; ovviamente per un traduttore di professione, che di solito non sceglie chi e che cosa tradurre, il discorso può essere molto diverso.

Quali erano le sue ossessioni, i suoi miti?

La sua ossessione principale era sicuramente il desiderio di cogliere il mistero della morte, non tanto in senso metafisico, ma molto concreto: riuscire a capire esattamente che cosa avviene in quell’istante così sfuggente in cui una persona smette di vivere e si consegna al mistero del dopo. Ne abbiamo testimonianza in alcune lettere e poesie, nelle quali si arrovella intimamente, ma fa anche domande a qualcuno che ha assistito a una morte, per sapere, ovviamente senza nessun risultato, se ci sia stato un qualche segno che potesse aiutarla a capire che cosa si prova in quel momento. Per quanto riguarda i suoi miti, c’erano alcuni scrittori (Shakespeare in primis, e poi Dickens, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Charlotte ed Emily Brontë) e soprattutto la natura, in tutte le sue manifestazioni. Piante, animali, albe, tramonti, tempeste, mari, montagne, vulcani, fiori, sono praticamente onnipresenti nelle sue poesie. Per finire, una piccola annotazione: prima ho parlato della morte, ma forse uno dei versi più belli di E.D., quello che, almeno a me, fa sentire un brivido, fa venire la pelle d’oca, ogni volta che lo leggo o lo penso, è un assoluto inno alla vita, al “giorno” come simbolo della vita contrapposto alla notte-morte. È in una delle sue poesie più famose, quella che inizia con “Good Morning – Midnight” (“Buongiorno – Mezzanotte”); il verso è “You – are not so fair – Midnight -” (Tu- non sei così bella – Mezzanotte”), e viene dopo altri quattro versi memorabili, in cui l’immagine del giorno-vita è il sorgere del sole: “Posso guardare – dai – / Quando è Rosso ad Oriente? / Le Colline – hanno un aspetto – allora – / Che fa traboccare – il Cuore -”.

Come ha fatto una donna solitaria, in fondo autodidatta, a inventare la “modernità” in poesia. Qual è il segreto di tanta veggenza?

Una domanda alla quale è praticamente impossibile rispondere. In una lettera a Higginson del 1862 scrisse: “Per diversi anni, il Dizionario – fu il mio solo compagno” e forse qui si può trovare una delle tante risposte possibili: la sua incessante ricerca della parola giusta, della parola che riuscisse a racchiudere, in un involucro esiguo ma capace di espandersi all’infinito, ciò che in quel momento aveva intenzione di esprimere. Certo, questo sforzo non sarebbe bastato, altrimenti sarebbe sufficiente immergersi in un dizionario per scrivere capolavori, ma quel qualcosa in più che ci vuole per essere un poeta è un mistero che probabilmente nessuno riuscirà mai a svelare.

E.D. non volle mai pubblicare. Se ne conoscono i motivi? Per chi e per cosa scriveva? Per se stessa? Per la posterità?

I primi due versi di una poesia del 1863 sono “Pubblicare – è la Vendita all’Asta / Della Mente dell’Uomo -”, e la poesia si conclude così: “… non ridurre lo Spirito Umano / Al Disonore del Prezzo -”; questa è forse la risposta più semplice, più immediata, visto che viene direttamente da lei. Sul perché scrivesse, e sui destinatari che aveva in mente, ho detto qualcosa nella risposta alla prima domanda. Fu sollecitata più volte a pubblicare qualcosa dalla sua concittadina Helen Hunt Jackson, una scrittrice abbastanza famosa all’epoca, che aveva avuto alcune sue poesie da Higginson, ma fu sempre elusiva e non dette mai il suo consenso. E rifiutò sempre anche i reiterati inviti di Higginson ad andarlo a trovare a Boston, dove l’avrebbe introdotta nei circoli letterari di quella città. Sono interessanti alcune sue parole in una lettera a Higginson, che, all’inizio della loro corrispondenza, l’aveva consigliata di aspettare a pubblicare: “Sorrido quando lei mi suggerisce di aspettare a ‘pubblicare’ – essendo ciò estraneo ai miei pensieri, come il Firmamento a una Pinna – Se la fama mi appartenesse, non potrei sfuggirla – se non fosse così, il giorno più lungo sarebbe quello del mio inseguimento”. Quel “Se la fama mi appartenesse, non potrei sfuggirla” sembra una riflessione sui tempi lunghi che lei probabilmente riteneva ci volessero per rendere evidente la grandezza dei suoi versi, e anche altri accenni, in lettere e poesie, ci fanno capire come rifuggisse da quello che potremmo chiamare l’agone letterario, come se volesse dire: “Io devo solo scrivere, e per ora lo faccio per me stessa e per qualcuno che conosco (i destinatari delle sue lettere); il futuro (le “mani che non conosco” che ho citato prima) deciderà se i miei versi varranno la pena di essere letti.”

Altri traduttori dicono che le poesie di E.D. in apparenza più chiare sono le più difficili da tradurre. Confermi?

Direi di no. Io ho sempre tradotto le sue poesie dopo averle lette più volte e dopo essermi convinto di averne interpretato, a mio modo naturalmente, il senso. È questa la fase che di solito è durata di più; ovviamente le poesie più oscure, quelle dove la sintassi è così frammentata da rendere più difficile interpretare compiutamente il significato, o i diversi significati possibili, di ciascuna parola, sono state quelle che mi hanno dato più problemi. Una volta superata questa fase, la traduzione vera e propria non presentava difficoltà legate alla chiarezza iniziale, ma quelle proprie di ogni traduzione, specialmente in versi.

Perché si sceglie di dedicare molti anni della propria vita (quasi un sacerdozio) a un poeta reputato pressoché intraducibile?

Sulla reputazione di intraducibilità di E.D. non sono affatto d’accordo, O almeno, non la trovo più difficile da tradurre di altri poeti di lingua inglese. Come per tutti i grandi poeti, i versi di E.D. sono ricchissimi di significati, e questo naturalmente aumenta la difficoltà di renderli in un’altra lingua mantenendone la ricchezza. Ma, appunto, è un problema che riguarda la traduzione poetica in generale. Sulla scelta di dedicarle tanto tempo, posso dire che non è stata una scelta voluta fin dall’inizio. Ho cominciato a tradurla perché leggendo i suoi versi mi sono accorto che un approfondimento vero sarei riuscito a raggiungerlo solo sezionandone ogni parola, e quale modo migliore di farlo se non quello di tradurle? Così ho cominciato, e man mano mi sono reso conto di non provare mai noia, di non leggere mai qualcosa di già detto, e questo mi ha fatto andare avanti in modo naturale, senza che mi sia mai chiesto quanto tempo ci sarebbe voluto. È la stessa cosa che mi è capitata nel 2009, quando ho cominciato a tradurre le opere di Jane Austen. Sono passati tre anni e ci sto ancora lavorando; la materia prima è molto diversa, ma l’entusiasmo è lo stesso.

Ti senti più solo adesso, a lavoro ultimato o piuttosto “deliver” come direbbe Emily, parlando della poesia come di un parto…

Direi nessuna delle due cose. Aver tradotto tutto quello che ha scritto mi ha permesso di “immagazzinare” nel mio cervello i suoi versi, ma anche le sue lettere, che non sono meno interessanti; è un lavoro che mi ha arricchito, che mi ha permesso per lungo tempo di “frequentare” una persona morta da più di un secolo, che mi permette di tornare molto spesso sulle sue parole come si fa con quelle di una persona che si conosce o che si è conosciuta. E aver frequentato una persona come lei, anche dopo che l’assiduità si è diradata, non ti fa certo sentire più solo, anzi. Quanto a “deliver”, non ho mai pensato a qualcosa del genere; se di “parto” si può parlare, io non ho mai conosciuto le doglie, ma solo la soddisfazione di essermi addentrato in profondità in un mondo che valeva la pena di conoscere intimamente, un primo passo che mi ha permesso di assaporarne tutti gli ingredienti, o almeno quelli che ho colto, e di trovare anche dopo sapori nuovi, a ogni rilettura.

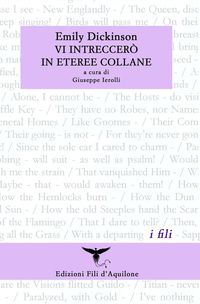

Vi intreccerò in eteree collane, Edizioni Fili d’aquilone, Roma 2012, pagg. 155, € 13.

L'articolo è apparso originariamente nel sito del "Progetto Geum", l'11 marzo 2012.

viviane.c@alice.it

|